Entre 1850 et 1900, la vie des Juifs en Roumanie était marquée par une profonde marginalisation, une discrimination institutionnelle et des épisodes de violence récurrents. Dans les régions encore divisées entre la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie, territoires sous influence ottomane, austro-hongroise ou russe, les Juifs, principalement ashkénazes, étaient exclus de la citoyenneté. Bien qu’ils aient souvent vécu sur ces terres depuis des siècles, ils étaient perçus comme des étrangers.

Nombre d’entre eux exerçaient des métiers tels que commerçants, artisans ou prêteurs sur gages, des professions vitales mais déconsidérées par une population paysanne majoritairement pauvre et ignorante. Ce décalage entretenait des préjugés et nourrissait une méfiance grandissante, amplifiée par l’émergence d’un nationalisme ardent après l’unification de la Moldavie et de la Valachie en 1859. La jeune Roumanie moderne, portée par un désir d’affirmation identitaire, se referma davantage sur elle-même, excluant encore plus les minorités.

En 1866, une nouvelle constitution vient sceller le sort des juifs. Elle stipulait que seuls les chrétiens pouvaient accéder à la citoyenneté. Ainsi, les Juifs, privés de reconnaissance officielle, demeuraient dans une situation précaire, incapables de posséder des terres ou d’accéder à de nombreuses professions. Malgré les appels répétés des puissances occidentales, qui pressaient la Roumanie de s’aligner sur des valeurs plus progressistes, ces lois discriminatoires restèrent en vigueur, solidifiant l’exclusion de toute une communauté.

Cette hostilité ne se limitait pas aux textes législatifs. Les tensions se manifestaient régulièrement par des violences. Les rumeurs infondées, accusant les Juifs des pires maux – d’ébranler l’économie ou de commettre des crimes rituels –, suffisaient à déclencher des émeutes. En 1867, des synagogues sont saccagées dans plusieurs villes de Moldavie. Trois décennies plus tard, en 1899, la ville portuaire de Galați sera le théâtre de violences brutales, laissant des dizaines de blessés parmi les Juifs. Parfois, des villages entiers se vidaient sous la pression des menaces et des expulsions, forçant ces familles déracinées à trouver refuge dans des villes plus grandes ou à tenter leur chance hors des frontières roumaines.

Sur la scène internationale, ces abus suscitaient l’indignation. En 1878, lors du Congrès de Berlin, la Roumanie obtient son indépendance au prix d’un engagement solennel : garantir des droits civiques aux Juifs. Pourtant, cette promesse restera largement lettre morte. L’injustice persistante et la violence rampante pousseront de nombreux Juifs à prendre le chemin de l’exil. Vers la fin du XIXe siècle, des vagues de départs conduiront ces exilés vers les États-Unis, les pays d’Europe occidentale ou encore la Palestine, où les premiers mouvements sionistes prenaient forme.

Dans ce contexte d’oppression, l’antisémitisme devient une idéologie institutionnalisée. Les discours politiques et intellectuels rejetaient avec véhémence l’idée d’accorder une quelconque citoyenneté aux Juifs. Toutefois, face à l’adversité, les communautés juives commencèrent à s’organiser, bâtissant des structures solidaires pour pallier les besoins essentiels de leur population, qu’il s’agisse d’éducation ou d’assistance sociale.

Ainsi, la fin du XIXe siècle en Roumanie demeure un chapitre sombre de l’histoire des Juifs. Si les pogroms n’atteignaient pas l’ampleur de ceux de l’Empire russe, la peur, l’exclusion et l’humiliation faisaient partie du quotidien. Beaucoup, emportant avec eux espoirs et désillusions, quitteront cette terre hostile pour un ailleurs qu’ils espéraient plus clément.

La Roumanie de la fin du XIXe siècle était un pays traversé par des tensions ethniques et religieuses profondes. Les Juifs y vivaient sous le joug d’une discrimination omniprésente, subissant à la fois des lois iniques et des violences sporadiques, comme les pogroms qui éclataient dans certaines régions. Parmi les grandes villes où l’antisémitisme se faisait particulièrement sentir, Iași, cœur battant de la communauté juive, offrait un contraste saisissant : un foyer culturel dynamique mais également un lieu chargé d’hostilité. C’est dans ce contexte qu’est né Bernard Natan, le 14 juillet 1886, sous le nom de Nahum (Natan) Tanenzapf.

Issu d’une famille juive aisée, Bernard grandit au sein d’un foyer relativement épargné par la précarité. Ses parents, Buroh et Blima Tanenzapf, tenaient une cristallerie prospère, dans un quartier central de Iasi, rue Lapusneanu. Pourtant, cette réussite matérielle n’effaçait pas les restrictions et humiliations quotidiennes que la communauté devait endurer.

Jeune homme curieux et appliqué, Bernard montre très tôt un intérêt pour les sciences. Il entreprend des études de chimie à l’Université de Iași, une discipline qui, bien qu’éloignée de son avenir dans le cinéma, marquera ses premières années professionnelles. Mais à mesure qu’il avançait dans la vie, l’antisémitisme ambiant devenait une ombre trop lourde à porter. Privés de droits civiques, exclus de nombreuses professions, les Juifs de Roumanie se heurtaient à un mur d’injustice. Cette réalité influera sans doute sur la décision de Bernard de quitter son pays natal.

En 1906, âgé de 20 ans, il tourne son regard vers la France, un pays dont la Révolution proclamait des idéaux de liberté et d’égalité. Il y espérait une vie meilleure, loin des persécutions, bien que l’antisémitisme ne fût pas totalement absent de cette terre d’accueil. Arrivé à Paris, il commence modestement, travaillant comme projectionniste avant de mettre à profit ses connaissances en chimie dans un laboratoire de films. Son chemin croise celui de Pathé-Frères, une maison renommée où il se forme aux rudiments de l’industrie cinématographique.

Puis vient l’épreuve de la Grande Guerre. Lorsque le conflit éclate en août 1914, Bernard, encore connu sous son nom de naissance, se porte volontaire pour défendre la France, malgré son statut de Roumain non naturalisé. Il rejoint la Légion étrangère, où son courage et sa détermination le distinguent rapidement sur les champs de bataille. En 1916, il est grièvement blessé par des gaz toxiques en Champagne. Rapatrié et soigné, il continue à servir, d’abord dans un parc automobile, puis au sein de la section cinématographique de l’Armée, où il contribue à contrer la propagande allemande.

Ses actes de bravoure ne passent pas inaperçus. Cité deux fois à l’ordre de la 97e division, Bernard est décoré de la Croix de Guerre avec palme, une reconnaissance de son dévouement à la France. Il sera libéré le 11 octobre 1918 avec le grade de Sergent, mais continuera après guerre à servir le Ministère de la Guerre. Il sera notamment envoyé en 1919 en Roumanie par le Ministère de la Guerre avec pour « mission de veiller aux intérêts de la propagande française dans ce pays ».

Ces distinctions, ainsi que son engagement volontaire, effaceront une condamnation antérieure de 1911 pour outrage aux bonnes mœurs liée à ses débuts dans le cinéma, facilitant également sa naturalisation. En 1921, il devient officiellement citoyen français, étape décisive dans sa vie. Dix ans plus tard en 1931, il adoptera légalement le nom de Bernard Natan, marquant une rupture définitive avec ses origines roumaines.

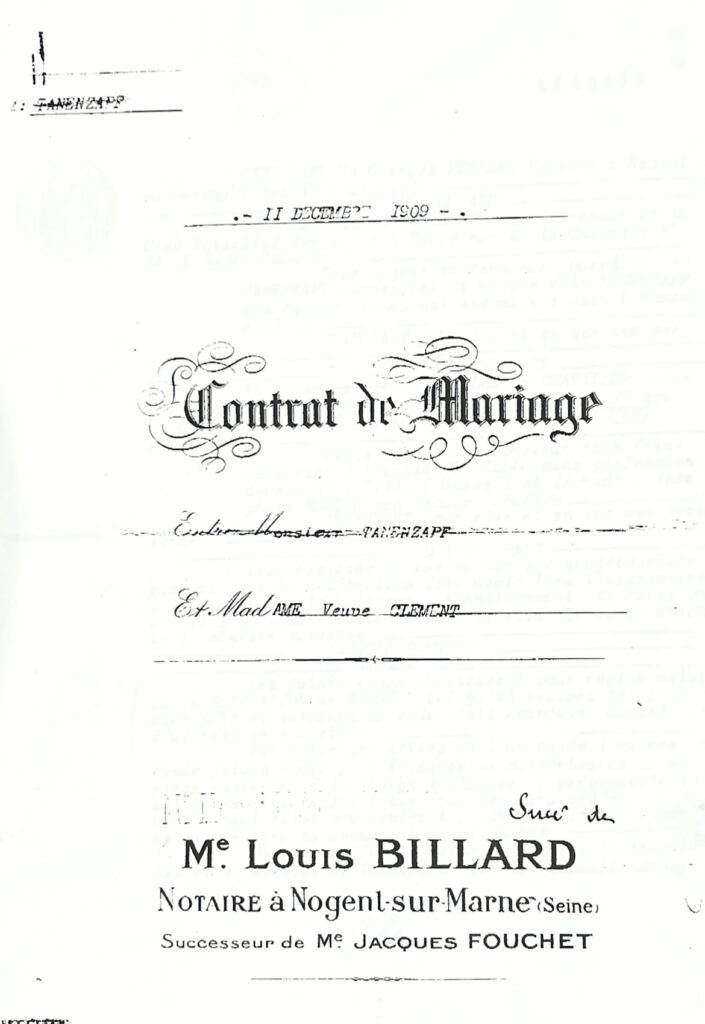

Sa vie privée s’épanouissait également. En 1909, il épouse Marie-Louise, surnommée Marcelle, une femme aimante et complice, avec qui il a deux filles jumelles en 1929, Marie-Louise et Betty. Son frère Samuel, futur producteur sous le nom d’Émile Natan et de 14 ans son cadet le rejoint en France, ainsi que deux de ses sœurs, Marie et Suzanne, consolidant autour de lui un cercle familial chaleureux. Une troisième sœur Clara restera en Roumanie.

Mais c’est dans le cinéma que Bernard laisse son empreinte la plus durable. Avant de prendre les rênes de Pathé en 1929, il avait déjà fondé des sociétés de production, telles que les Productions Natan (avec notamment Henri Diamant-Berger et l’anglais John Maxwell en 1926 qui produiront de nombreux films), Ciné-Actualités et Rapid-Film ou encore Rapid-Publicité qui survivra sous l’enseigne Jean Mineur aujourd’hui Médiavision.

À la tête de Pathé, il modernise les studios et introduit des techniques novatrices, contribuant à façonner le cinéma français.

Son parcours, fait de résilience et d’innovation, illustre l’histoire d’un homme qui, malgré les obstacles, consacrera sa vie à bâtir et à faire rayonner la France.