Films et réalisations notoires

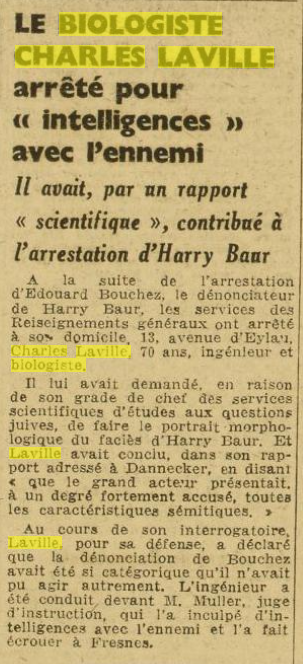

Les Jeux Olympiques

Bernard Natan, pionnier du cinéma français et fondateur de Rapid-Film, a été sélectionné par le Comité international olympique pour réaliser les films officiels des Jeux olympiques de 1924. Cette année-là, la France accueillait deux événements majeurs : les Jeux d’été à Paris et, pour la première fois, une « Semaine internationale des sports d’hiver » à Chamonix, organisée sous le patronage du CIO. Bien que cette semaine ne fût initialement pas considérée comme olympique, elle fut rétrospectivement reconnue en 1926 comme les premiers Jeux olympiques d’hiver. À cette époque, les Jeux d’été et d’hiver se déroulaient la même année, une tradition qui perdura jusqu’en 1992. L’équipe de Natan a capturé les moments clés de ces compétitions, contribuant ainsi à immortaliser cet événement historique et à promouvoir les sports d’été et d’hiver auprès du grand public.

Anecdote : Lors de l’épreuve du 400 mètres, un coureur britannique du nom d’Eric Liddell a refusé de participer à sa course favorite, car elle était programmée un dimanche. En tant que chrétien pratiquant, Liddell considérait que courir le jour du Seigneur était contraire à ses convictions religieuses. Cette décision a fait grand bruit à l’époque. Au lieu de courir le 100 mètres, il s’est inscrit au 400 mètres (dont les séries avaient lieu un autre jour), une distance beaucoup moins favorable à son profil de sprinteur. Contre toute attente, Liddell a remporté la médaille d’or, battant même le record olympique avec un temps de 47,6 secondes.

Cette histoire a été immortalisée dans le film « Les Chariots de feu » (1981), qui a remporté l’Oscar du meilleur film.

La merveilleuse vie de Jeanne d’Arc

La Merveilleuse Vie de Jeanne d’Arc, réalisé en 1929 par Marco de Gastyne et produit par Bernard Natan, s’impose comme une œuvre cinématographique audacieuse et profondément émouvante, qui rend un vibrant hommage à l’héroïne nationale française. Porté par une mise en scène élégante et une direction artistique d’une rare finesse, ce film muet sublime l’histoire de Jeanne d’Arc avec une intensité dramatique saisissante. Le jeu habité de l’actrice principale, Simone Genevois, la beauté picturale des plans et l’ambition esthétique de Gastyne confèrent à cette fresque historique une dimension presque mystique. Tourné à une époque charnière du cinéma, à la veille de l’avènement du parlant, ce film témoigne du raffinement artistique du cinéma muet français et de l’engagement visionnaire de Bernard Natan, figure majeure et trop souvent oubliée de l’industrie cinématographique. Un chef-d’œuvre à redécouvrir pour sa puissance narrative et sa valeur patrimoniale.

Une armée sur le plateau

Pour les scènes de batailles, notamment le siège d’Orléans, la production décide de ne pas se contenter d’une poignée de figurants costumés. Non : ils font appel à des centaines de militaires français – certains en service, d’autres vétérans de la Première Guerre mondiale – pour donner corps à l’armée française du XVe siècle.

Ce choix donne lieu à des scènes de combat d’un réalisme troublant, non seulement dans la chorégraphie, mais dans la manière de charger, de tenir un camp, de manier une arme avec habitude.

Les soldats qui avaient connu les tranchées rejouaient, en armure et costume médiéval, d’autres combats – mais avec la même discipline, la même gravité, et parfois, dit-on, la même peur sourde.

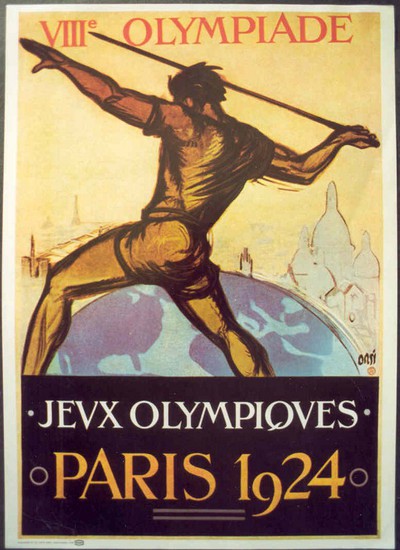

Les Gaîtés de l’Escadron

Un film emblématique des débuts du parlant

Sorti en 1932, Les Gaités de l’Escadron s’inscrit dans la lignée des premières grandes réussites du cinéma parlant français. Cette version modernisée d’un film muet de Maurice Tourneur (réalisé en 1913) est co-dirigée par son fils, Jacques Tourneur, futur maître du film noir et du fantastique à Hollywood. Le duo père-fils y insuffle une mise en scène vive et rythmée, au service d’un humour populaire et accessible.

Une distribution de rêve

Le film réunit un casting de légendes du cinéma français :

- Raimu dans le rôle du sergent-major, autoritaire mais truculent, incarne l’esprit de la comédie provençale.

- Fernandel, encore au début de sa carrière, y livre une performance savoureuse, déjà marquée par son fameux rictus et sa gouaille inimitable.

- Jean Gabin, jeune premier à l’époque, y montre une énergie et une présence prometteuses, prélude à sa carrière de géant du cinéma français.

Bernard Natan, producteur visionnaire

Ce film est aussi l’un des projets phares produits par Bernard Natan, alors à la tête de Pathé-Natan, fleuron de la production cinématographique française. Visionnaire et entrepreneur audacieux, Natan a été l’un des grands artisans de la modernisation du cinéma français, investissant dans le son, les studios modernes et la promotion de talents. Les Gaités de l’Escadron illustre parfaitement son ambition de marier qualité artistique et succès populaire.

Héritage

Presque un siècle plus tard, Les Gaités de l’Escadron reste un témoin précieux du cinéma des années 30 : un humour tendre, une critique sociale légère, et une galerie de personnages devenus mythiques grâce à des interprètes qui allaient marquer l’histoire du 7e art. C’est aussi un hommage à un producteur souvent oublié, Bernard Natan, injustement effacé de la mémoire du cinéma, mais dont l’influence fut décisive.

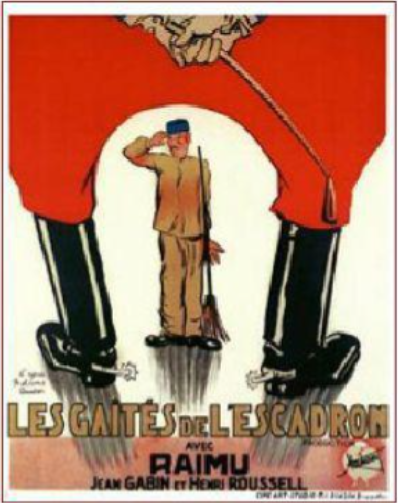

Les Croix de Bois

Dans les tréfonds de la mémoire collective de la France, un film émerge, « Les Croix de Bois », sur une idée originale de Bernard Natan, inspiré par l’ouvrage de Roland Dorgelès et réalisé par Raymond Bernard. Il sera produit par Bernard Natan, un homme dont le cœur portait encore les cicatrices de la Grande Guerre.

Pour lui, ancien combattant ayant reçu la Croix de Guerre, ce film n’était pas qu’un simple projet cinématographique, c’était une mission sacrée. Sur les ruines des champs de bataille de Champagne, où chaque tranchée murmurait les histoires des disparus, Raymond Bernard supervisera la création d’une œuvre qui visait à exposer la vérité brute de la guerre. Chaque explosion sonore, chaque image d’anciens soldats revivant leurs cauchemars, était une ode à la souffrance et à la camaraderie des hommes qui avaient tout donné pour leur patrie. Pour Bernard Natan, Les Croix de Bois était plus qu’une adaptation du grand roman de Roland Dorgelès ; c’était une tentative de rendre hommage à ceux qui n’étaient jamais revenus, d’imprimer dans l’esprit des vivants l’horreur de la guerre et la nécessité de la paix. C’est dans cet esprit que le film a été choisi pour être projeté à Genève lors de la cérémonie d’ouverture de la Société des Nations en mars 1932.

Choix d’utiliser des vétérans de la Grande Guerre

Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des acteurs professionnels, Raymond Bernard choisit de faire appel à de vrais anciens combattants, pour incarner les poilus. Ces hommes, pour beaucoup marqués à vie, ont accepté de rejouer certaines scènes qu’ils avaient réellement vécues. Cela donne au film une force émotionnelle bouleversante.

Tournage : une reconstitution grandeur nature

Le film est tourné avec une logistique énorme pour l’époque : plusieurs milliers de figurants, d’immenses décors de tranchées, des explosions, pluies, nuitées en plein air…

Raymond Bernard pousse même le réalisme jusqu’à faire tourner certaines scènes sous de vraies conditions météo, au risque d’épuiser l’équipe. Mais cela donne à l’image une vérité brute.

Un film pacifiste

« Les Croix de Bois » n’est pas un film patriotique au sens classique. C’est un film pacifiste, qui montre la camaraderie, la souffrance, la peur, et l’absurdité de la guerre. L’utilisation de vétérans rend ce message encore plus poignant.

Beaucoup de spectateurs à l’époque, anciens poilus eux-mêmes, ont vu dans ce film leur propre histoire, leurs compagnons disparus, leurs croix de bois.

Première des Croix de Bois

Lors de la première des Croix de bois le 17 mars 1932 au Moulin Rouge, le président Paul Doumer assiste à la séance aux côtés du réalisateur Raymond Bernard et de l’écrivain Roland Dorgelès. À la fin du film, qui dépeint avec réalisme les horreurs de la Première Guerre mondiale, une profonde émotion envahit la salle.

Raymond Bernard se souvient : « Soudain, Roland Dorgelès me donna un coup de coude et me montra la tête inclinée du président Paul Doumer, qui essuyait une larme. ».

Paul Doumer avait perdu quatre de ses cinq fils lors de la Grande Guerre.

Ce moment poignant témoigne de l’impact profond du film sur le Président, qui, quelques jours plus tard, sera tragiquement assassiné.

Héritage

Aujourd’hui, Les Croix de Bois est considéré comme l’un des plus grands films de guerre français, et un précurseur du réalisme cinématographique. Il annonce les chefs-d’œuvre comme La Grande Illusion de Renoir ou Paths of Glory de Kubrick.

Focus sur Raymond Bernard

Raymond Bernard, né le 10 octobre 1891 à Paris, est un réalisateur et scénariste français issu d’un milieu intellectuel et artistique. Fils du célèbre écrivain et dramaturge Tristan Bernard, Raymond commence sa carrière dans le théâtre avant de se tourner vers le cinéma dans les années 1910. Il devient l’un des grands noms du cinéma muet français, notamment avec Le Miracle des loups (1924), un film historique à grand spectacle qui rencontre un large succès. Dans les années 1930, il s’illustre à nouveau avec des œuvres majeures comme Les Croix de bois (1932), adaptation puissante du roman de Roland Dorgelès sur la Première Guerre mondiale, et Les Misérables (1934), adaptation monumentale en trois parties du roman de Victor Hugo. Son style rigoureux et son sens du rythme le placent parmi les cinéastes les plus respectés de son temps.

La Seconde Guerre mondiale interrompt brutalement sa carrière. En raison de ses origines juives, Raymond Bernard est contraint de se cacher pour échapper aux persécutions nazies et au régime de Vichy. Il trouve refuge dans le Vercors, une région montagneuse alors devenue un bastion de la Résistance.

Le sort de sa famille est également bouleversé par la guerre : son père, Tristan Bernard, est menacé. Roland Dorgeles lui aurait proposé de venir se cacher chez lui à la campagne, tandis que le scénariste Carlo Rim le presse de venir se cacher chez lui la nuit. Tristan Bernard lui aurait alors répondu « À mon âge, on ne découche plus ! » et d’ajouter : « Savez-vous que je figure dans le Petit Larousse ? On n’arrête pas quelqu’un qui figure dans le Petit Larousse ». Il est finalement interné au camp de Drancy à l’âge de 77 ans. À sa libération, il déclare avec un humour teinté d’amertume : « Jusqu’à présent, nous vivions dans l’angoisse, maintenant nous vivons dans l’espérance. ». Ce mot, devenu célèbre, résume la dignité et l’esprit de résistance de la famille Bernard. Le neveu de Raymond, François-René Bernard, n’eut pas cette chance : il fut déporté à Mauthausen, où il mourut.

Après la Libération, Raymond Bernard reprend le chemin des plateaux. En 1946, il réalise Un ami viendra ce soir, un film poignant qui rend hommage à ceux qui l’ont aidé à survivre. L’œuvre se déroule dans un asile d’aliénés, utilisé comme couverture par un réseau de résistants — une parabole sur la clandestinité et le courage en temps de guerre. Bien qu’il continue à travailler dans le cinéma, son influence décline avec l’arrivée de nouvelles générations de cinéastes. Il se retire progressivement de la scène artistique dans les années 1950. Raymond Bernard meurt à Paris le 12 décembre 1977, laissant derrière lui une œuvre marquée par l’exigence artistique, la mémoire historique et l’épreuve du courage face à la barbarie.

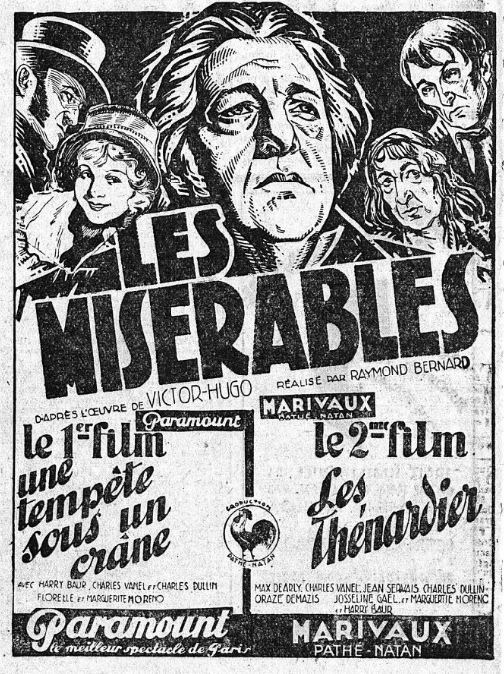

Les Misérables

Réalisé par Raymond Bernard en 1934, Les Misérables s’impose comme l’une des adaptations les plus magistrales et respectueuses de l’œuvre monumentale de Victor Hugo. Ce film-fleuve en trois parties, d’une durée exceptionnelle, mêle avec brio souffle épique et sensibilité humaine, offrant une fresque cinématographique d’une richesse rare. Grâce à la mise en scène inspirée de Bernard, à la précision de la reconstitution historique et à l’interprétation bouleversante de Harry Baur dans le rôle de Jean Valjean, le film transcende le simple cadre de l’adaptation littéraire pour devenir un véritable poème visuel et moral. Soutenu par une direction artistique somptueuse et une maîtrise narrative admirable, ce chef-d’œuvre du cinéma français des années 30 témoigne de l’ambition esthétique et intellectuelle de son époque. Les Misérables version Raymond Bernard reste, aujourd’hui encore, une référence incontournable, tant pour sa fidélité à l’esprit hugolien que pour sa portée émotionnelle et cinématographique.

Pour plus d’informations : le site La Belle Equipe

« La Critique Cinématographie » du 10 février 1934 ou Le Petit Provençal, 19 janvier 1934 évoquant le même film.

Choix des figurants

Une fois encore, comme dans Les Croix de Bois, Raymond Bernard va faire appel à de vrais sans-abris, anciens prisonniers, vétérans, gueules cassées, pour incarner la misère, la foule, les forçats… Ceux qui peuplent l’univers hugolien.

Ce n’est pas seulement une question de réalisme visuel, c’est un geste politique et social. Ces gens ne jouent pas la misère : ils la vivent.

Le regard de certains dans les scènes de foule, les visages creusés par la faim, ne sont pas maquillés : ils sont vrais. Ils témoignent à travers le film, comme un écho à la vision prophétique de Hugo.

Un projet titanesque

Le film est tourné en trois parties, pour un total de plus de quatre heures — du jamais vu à l’époque. Raymond Bernard veut tout adapter, dans une volonté de fidélité totale à l’œuvre de Hugo : l’errance de Jean Valjean, les quartiers miséreux, les barricades, l’âme du peuple.

Le rôle de Valjean est incarné par Harry Baur, visé ci-dessous : un acteur immense, qui donne à Valjean une puissance humaine, spirituelle et tragique bouleversante.

Les barricades

Les scènes d’insurrection à Paris, en particulier les barricades de 1832, sont filmées avec une ampleur rarement vue.

Ces scènes sont tournées dans des décors de rues entières reconstruites en studio, mais dans des conditions parfois très dures — pluie, boue, tirs, fumées…

Focus sur Harry Baur

Harry Baur s’est imposé comme l’un des plus grands acteurs français de l’entre-deux-guerres. Il brillait aussi bien au théâtre qu’au cinéma, célèbre pour ses rôles puissants, souvent dans des drames historiques.

Contexte de l’Occupation

Lorsque les nazis envahissent la France en 1940, Harry Baur est déjà une figure très connue du cinéma français. Il est marié à une femme d’origine juive, Rebecca Behar dite Rika Radifé, une actrice.

Accusations infondées

En 1942, Harry Baur se rend à Berlin pour tourner un film à la demande d’un producteur allemand. Mais une fois sur place, la situation dégénère. Il est arrêté par la Gestapo, accusé d’être juif — accusation fausse, mais qui, dans le contexte, suffit à le faire tomber entre les mains des nazis.

« Vérification raciale »

Pour « prouver » qu’il n’est pas juif, Harry Baur subit une expertise pseudo-scientifique raciale sous la houlette de Charles Laville, ingénieur biologiste chef des services scientifiques d’études aux questions juives. Une absurdité typique de l’idéologie nazie, fondée sur des critères biologiques farfelus. La conclusion : « le grand acteur présentait à un degré fortement accusé, toutes les caractéristiques sémitiques ».

Torture et mort

Il est incarcéré à la prison de Moabit à Berlin, torturé. Il est libéré dans un état physique catastrophique, méconnaissable, affaibli, brisé.

Il meurt le 8 avril 1943, à Paris. Sa mort est considérée comme directement liée aux sévices subis en détention.

Une mémoire douloureuse

Harry Baur reste l’un des symboles de la persécution aveugle des nazis. Son cas est aussi emblématique de la collaboration culturelle entre certains milieux français et les nazis.